徽州地处皖南山区,黄山山脉自东北向西南贯穿全境,天目、白际、五龙山脉分别由北向南至西并向西北伸展,万仞高山,将徽州与其它地区分开,形成一个相对独立的自然地理单元。徽州也因山岭分割,形成“四水归明堂”与“水流四方”共存的水源走向,故云“一滩复一滩,一滩高十丈。三百六十滩,新安在天上。”

古徽州地域隶属吴国,隔五龙山脉与楚国接壤,可谓“吴头楚尾”之地标,其“吴楚分源”之要隘则为浙岭。浙岭位于五龙山脉中部,为鄱阳湖与钱塘江的分水岭,海拔1116米,系新安江四大源头之一。据《婺源县志》记载:“婺诸水俱入鄱湖,惟此山之水东流入休达浙,故名浙源”,浙岭也因故得名。浙岭地处吴楚两国化疆分界之地,亦为婺源东北主要屏障,古为兵家要寨,也是古饶州一带通往长江中下游及京城的通衢孔道。

浙岭古道,又名徽饶古驿道,北起休宁县板桥乡樟前村,南至婺源县浙源乡岭脚村,约二十里,因跨越浙岭而得名。据民国期间《徽州婺北镜心堂重修浙岭征信录》记载:“我徽六邑,居万山中,通衢多峻岭,婺之岭较他尤多。其在婺北,而称通衢者,则我岭浙也。自东至西,缭绕如羊肠,然约十里有奇,而其高也,则巍巍乎,鸟道之不可攀焉,前人取石为级,而造之,而修之。且修不一,修并为之。筑亭於腰,与顶盖不知费……”。古道始建于唐代,历代官府及当地徽商多次进行修葺,2015年,黄山市政府对古道及沿途亭庙古迹进行保护性修复,基本恢复了历史原貌。

浙岭与高湖山相连相望,去年前往时曾有“一脚跨两国”念想,只是高湖山的禅境在秋色中更加深邃一些,于是拔了头筹。今年,时令至立夏,浙岭才春意正浓,此时登岭,别有韵味。

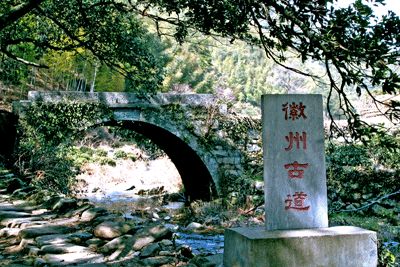

和徽州其它古道一样,依溪傍谷的路早已被公路替代。车过板桥乡樟前村,一座单拱石桥横跨溪谷之上,并连着一条石板路向浙岭北坡逶迤而上。从宽阔平整的柏油路跨上藤蔓缠绕的石桥,顿有一股穿越明清的心境,感受着当年“徽骆驼”的匆匆。石桥建于清光绪七年(1881年),近丈宽,半圆拱型,拱顶两侧分别刻有“履安桥”、“浙水灵源”,桥侧还嵌有“活水”二字。当年婺源人经浙岭后,在此顺流而下,走水路可直达杭州,贩运山货,经商求学,“履安”之名恰如其分。

行走浙岭古道,直观的感受就是宽阔,其路面基本由长六尺、宽一尺、高三寸的青石铺设而成,急弯处加宽至丈余,即使穿越陡峭山崖,也不例外,名副其实的“双向六车道”,足以八抬大轿及商旅马匹通行。尤为“十八折”处,自北坡蹬道起点至第一层山脊,其间山势陡峭,古道成之字型迂回而上,形成十八个弯道,如天梯挂于浙岭脚下,远远望去,似虬龙缠绕在山坡之上,仿佛一匹铸造在浙岭上的徽骆驼,至今仍撼动心弦。

(本张图片摘自网络)

徽州古道三里一亭、五里一庙,浙岭古道上的路亭却别具风格,现存的北坡“继志亭”、南坡“燕窝亭”、“鼻孔粱亭”以及浙岭头的“同春亭”,均为倚路亭,即道路穿亭而过,而非传统的依山而建,最大限度防止山洪及落石伤及路亭顶盖。再则,路亭石墙均为方方整整的巨大青石块垒砌而成,石块长三尺,宽高各一尺,部分墙面由双层石块砌就,如城墙般厚实,实为少见。“继志亭”位于“十八折”顶部,一进三开间,坐东朝西,东西开门,南北两面各有一个瞭望口,似长城“烽火台”一般。东门外引入泉水,常年细流涓涓,西门外尚有一间灶房,专供路人烧水解渴。路亭东西门楣上方各镶一块石碑,题额“继志亭”,落款“乾隆已酉(1789年)冬月吉旦”、“漳溪王廷享立,戊申(1788年)年修,嘉庆壬申年(1812年)重造”。按此记载,路亭始建于1788年,次年落成,1812年重建。2015年,黄山市政府再次对“继志亭”予以加固维修,重新接通饮用水源,重现当年路人掬手汲水场景。另外几座路亭格局与“继志亭”基本相似,只是经不住岁月的侵蚀,顶盖已千疮百孔,部分石墙已坍塌。

至浙岭头,南北峰谷壁立,东西山脊夹持,乃古代关隘所在。此处视野开阔,北望黄山白岳,南眺鄱阳山水,“巍峨俯吴中,盘结亘楚尾”,吴楚风光一览无余。

然关隘建筑已在修建公路时挖除,好在“吴楚分源”古碑还在。碑石高五尺一、宽两尺三、厚三寸,正中镌刻“吴楚分源”四个大字,隶书阴刻,遒劲端庄,左下落款“云湖詹奎”。“云湖”即为高湖山——高山出平湖之仙境,古代,高湖山建有寺庙、书院,香客学子络绎。浙岭脚下多詹姓,为詹天佑故乡,“詹奎”为何许人,我未作考究。

石碑旁的“万善庵”已不见踪迹,“堆婆冢”的标牌却吸人眼球。相传,五代时一老妪名“方婆”,只身在浙岭头开荒种地,结庐烧水,免费施茶过往路人。方婆死后葬于茶亭后山,后来行人感其恩惠,自发从山底拾卵石上山,堆置其坟冢上,至丈余高。明人许士叔过浙岭,曾作《题浙岭堆婆冢》,曰“乃知一饮一滴水,恩至久远不可磨”。只是公路开通,堆婆冢所剩无几,好在“堆婆古迹碑”尚在,此碑于清道光壬午年(1822年)由“万善庵”住持僧善庆立。

方婆遗风更是世代相传下来,来往浙岭南北,走进寻常百姓家,续个水,问个路,男女老少,均笑脸相迎。浙岭脚下虹关村,千年古樟之下,遗风犹在,大路小巷,名号清晰,古韵古色,每户门前,均有“家训”所示,在徽州古村中实为少见。樟前村人、香港“第一代实业家”汪松亮及其夫人顾亦珍,于上世纪末捐资千万修建浙岭公路,并先后捐建板桥小学、樟前小学、海阳中学科技楼,县医院住院楼等,其善举“吴楚同仰”,流芳千古,浙岭人以“松珍公路”、“松珍亭”为之命名。乐善好施,或许是“吴楚分源”的另一座丰碑吧?

浙岭古道,林荫蔽日,秀水潺潺,鸟鸣山涧,如遇雨后骄阳,山岚漂浮,行走其间,腾云驾雾,似仙境一般。宋朝权邦彦《又行浙岭路》诗云:“一抹冷云遮半岭,千重古木满岩隈。山深林合失昏昼,路转溪回迷去来。鹰隼翻空何事击,猿猱缘壁为谁哀,此行步步山寮界,归雁诗图相对开”。

千年前的浙岭景色,如今依旧,而在“人间四月芳菲尽”、浙岭山花始盛开的初夏季节,徒步浙岭古道,不再是“一抹冷云遮半岭”的凄寒,随处可见冲破石阶的竹笋,唾手可摘的野菜,遍野飘香的山花,垂涎欲滴的野果,无一不是人行花丛中的景象。随手在路边摘一捧野草莓,折一根狗尾草,穿成串,挂于胸前……

逃离喧嚣,走进乡野,踏着青草,迎着山花,品着野果,去找回心中那一眼清泉,去唤醒那颗尘封已久的童心,这或许是我们每个人心中可以倚靠的丰碑吧?

欢迎添加乡野闲谈(黄良顺)公众号

(行走花丛中)

(这野草莓让你流口水了吧?)

(赶紧摘草野莓吃!前面那位别抓知了了!)

(这项链有点萌吧,看见一颗童心了吗?)

(这花像一串风铃吧?)

(这野草莓是不是也怪好看的?)

(这花有点羞羞答答的,都低着头)

(这花是不是在跳舞?忠字舞还是芭蕾舞?)

(这花遍地都是,但在哗哗流水边就有点水灵了)

(这笋从台阶缝里挤出来,还怪健壮的)

(这算“笋坚强”吧?)

(浙岭南面有两条路登山,一条从岭脚村,一条从西坑村。这村有点明清时期的感觉吧?)

(虹关村每条巷子都有个路牌,路名都有典故,急着赶路,来不及了解)

(虹关村,每家门口都有这么一块家训,有创意吧?)

(这是我们实际行程:徐源-白石坑-虹关-段村-西坑-浙岭-樟前,行程23公里,绝大部分都是上山下山,全部石板路,累趴了)

————————————————————————————–

本文来源:“乡野闲谈”(黄良顺)公众号

本站已获的授权如需要转载请联系作者!

歙县景点

歙县景点 黟县景点

黟县景点 祁门县景点

祁门县景点 徽州区景点

徽州区景点 屯溪区景点

屯溪区景点 绩溪县景点

绩溪县景点 婺源县景点

婺源县景点 景区级别查询

景区级别查询